2025/2/27 <重心移動=重心を移動させる>

前回のメモから二週間も経ってしまった。

前回のメモの続きを書くはずでしたが・・・

今日のグループレッスンで取り上げた項目の中に、前回書ききれなかった大事な点が含まれていました。

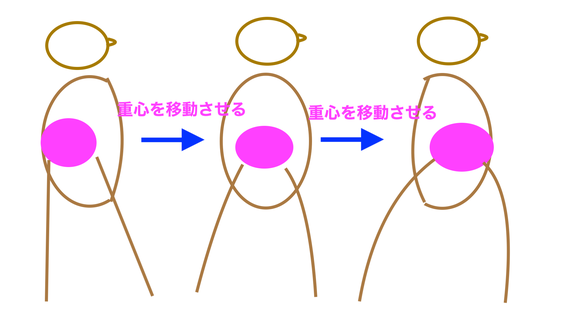

それは、ザ・重心移動!

結論から書くと、簡化を含め現在普及している多くの太極拳の問題点は、重心を移動させずに動いているということ。

重心は胴体の中にあるのだが、そもそも重心を意識できていないので重心を動かすことができないのでは?

つまり、実の詰まった胴体という物体を、脚を動かして運んでいる感じだ。

これは、老人の歩き方・・・

実際には、重心を動かすことによって脚は動く。

子供達はそうやって歩いたり走ったりしている。

重心を腹のある高さに整え、それを、腰の方から(命門から)臍の方へ移すのが重心移動になる。重心は誰にでもあるが、それを意識しやすくするために、太極拳では丹田という身体感覚を作っておく。つまり、丹田を動かすことによって重心移動が行われるのだ。

すると脚の付け根は丹田になる。

いずれは腕の付け根も丹田に結びつけていくので、最終的には丹田を動かせば、体が隅々まで動く、というように持っていくことになる。

太極拳では重心は落としているが、体は落ちていない。それは丹田から脚が生えているからだ。丹田は沈める作用があると同時に、浮かせる作用がある。(ここも誤解があるところかも?)

体が落ちてしまうと、動きが遅くなる。

そもそも加齢によって体が落ちていくのに、それを加速させるような運動は逆効果だ。

太極拳が高齢者に好まれるのは、体が落ちていてもできるような動き(四肢運動)になっているからかもしれないが(ヒップホップなど背骨を激しく動かすものは無理になります・・・)、実際には、背骨を活性化させるような運動が太極拳だ。このあたりの誤解が少しでも解けるとよいかと思います。

<その他、今日のレッスンの題目>

チャンスーの基礎 (これも簡化では完全に省かれている。肩甲骨が動かないような腕の使い方になってしまっている)

脚を開くのではなく、股を使う方法(そのためには後ろ足の蹴り、抜き足が必要)

蹴るためには地面の反発力が必要

鼠蹊部を緩める、とは?(これも誤解されていそう・・・)

2025/2/14 <摆脚からの重心移動から学ぶこと 「稍节领 中节随 根节催」 抜背>

今週のレッスンの内容は難易度が上がってしまいました・・・

週前半のオンラインのクラスでは、体軸を使って足技(摆脚,扣脚)や提膝を行うことを教えようと試みた・・・というのは、最近の太極拳の演舞を見ると、足技を下半身でやっているようなものが多いから。

大きな蹴り技を練習すると如何に上半身が大事かが分かるのだけど、小さな足の動き、例えば、虚歩になるための踵の上げ方や、(地面で)摆脚/扣脚をする時の足首の背屈の仕方などが、末端運動に終わってしまいがち。

摆脚/扣脚は本来、身体の回転運動をもたらす動き。身体を回転させる練習をしたことがあれば、軸の感覚は得られやすいが、套路の中で45度程度の摆脚/扣脚を単発で行っても軸の感覚は得られないのだろう。

軸が得られなければ、腹(中丹田)の回転で足首を回す練習をする。

背屈が腹でされていればその後の重心移動も自然に成功する。

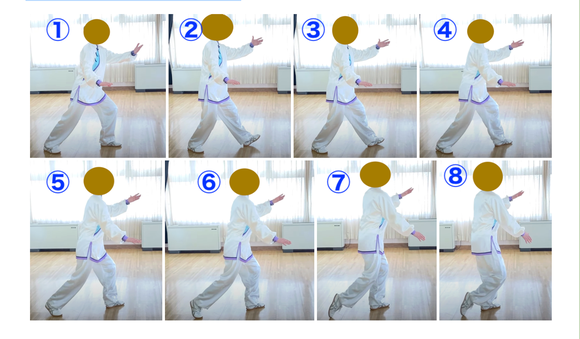

下は簡化24式の模範演技。第2式野马分踪。1回目の野马分踪が完成(①)したところから2回目の野马分踪に向かう途中の動きです。

①→②で後ろの右足へ体重移動、と同時に前足の左足は背屈になる

③で左足の摆脚(足先を外に向けること)、そこから徐々に前足に体重が移動していき⑧で体重が完全に移動しきった状態です。

簡化だけを学んでいる人は上のような動きが模範的だと思うかもしれませんが、実は上の動きは上半身と下半身がバラバラです。太極拳的には「上下相随」になっていないといいます。

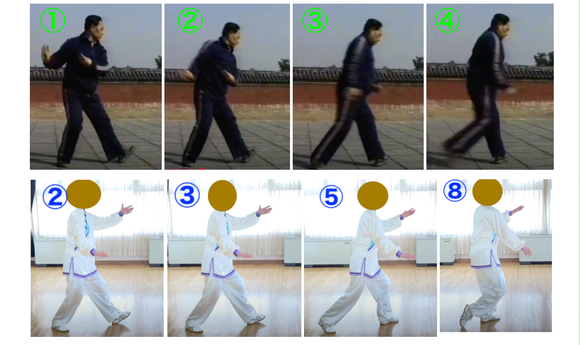

下の馮志強老師の動きと比べてみてください。

左の馮老師を見て、おや?っと思うのは、思った以上に頭(額)が前に出ている、ということだ。

馮老師は、上丹田(両目目を眉間に集めている)から前進、順次その下の頸椎胸椎腰椎仙椎尾椎、と連動がかかって足が動いている。

これに対し、簡化の動きは、足(腿)が先に動いて、その後から体と頭が動く。

どちらが正しいか?

歩くにしろ、走るにしろ、どんなスポーツを行っても、動きは上から下へと連動する。

まずは、目、そして上肢や胸、それから腰、そして下肢だ。

動物が突進する時も頭から突進する。

子供の走り方もそうだ。

が、歳をとるにつれ、上半身から動けなくなる。危険を感じて一目散に走る時は頭部が体よりも先に行こうとするはず。ただ、体は置いていかれそうになるかも? 坂道を降りる時、体に任せて勢いよく駆け降りていったら足がもつれて転ぶかもしれない。そんな不安があるから、ついつい、脚が歩いて脚の上に胴体を置くようになり、ますます上半身は歩けなくなる。次第に老人の歩き方になってくる。

簡化の歩法はあたかも老人の歩き方の練習をしているようだ。

大きな問題がある。

太極拳の、「稍节领 中节随 根节催」という原則の逆をやってしまっている。

ひょっとすると「力は踵から出る」という原則とごちゃごちゃになっているのかも?(昔の私のように)

推手では、「稍节领 中节随 根节催」が絶対的に必要になる。

「稍节领 中节随 根节催」は人体の3つの節に当てはめるが、体全体なら、頭部(目や手)が末節、腰が中節、足が根節だ。意味は、目や手が動きを導き、腰はそれに従い、足はその動きをせき立てて始動させる、ということになるだろう。短距離走のクラウチングスタートや水泳の飛び込みを考えれば分かりやすい。足が床を蹴るのは、突進しようとする頭部や上半身の動きをせきたてるためなのだ。足が蹴っても上半身がびくともしなければ、下半身はつねに上半身というお荷物を背負って歩かなければならない・・・・

太極拳で背中を弓にするのは、目から尾骨まで、すなわち、脊椎の連動をかけるためだ。

実際、馮老師の背中は張った弓になっている。一方、簡化の背中は、ただ背中をまっすぐにしているだけで、背骨を引き抜いていない。背中から背骨を引き抜く、すなわち、『抜背』ができていないので(私から見ると、背中が緩すぎる!)、上半身=胴体が自立して動くことができない。胴体が一塊の重い荷物のようになってしまっている(すでに老人化?)のは抜背のための基本的訓練がなされていないからだろう。

さらに続く・・・

2025/2/7 <肩甲骨を下げる? 沈肩とは?>

生徒さんから嬉しいメッセージ。

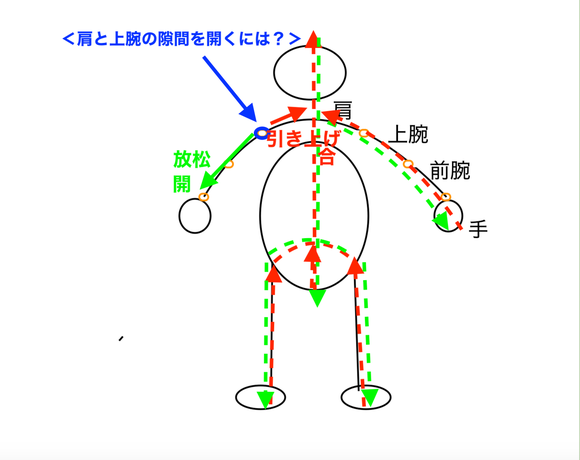

前回のメモに記したように、今週は、肩と上腕の隙間を開けるためのレッスンをした。

これは肩から腕を外してしまうようなもので、マネキンの腕がポロンと落ちるような感じだ。これは「肩抜き」と言われるものと同じはずだが、生徒さんからのメッセージには「肩ポロン」と書かれていた。実は、これは太極拳の「沈肩」の結果起こる現象なのだが、「沈肩」の程度は様々なので、最終的には肩と上腕骨が分離して、肩ポロン(腕ポロン?)ができれば沈肩はできた、ということになる。

その生徒さんは肩甲骨が甲羅のように背中(肋骨)に貼り付いてしまっているのが悩みだった。どうにかして肩甲骨を引き剥がさないと・・・とこれまでも頑張ってきて、次第に肩甲骨を動かせるようになってきた。

彼女からのメッセージ

「肩にロックがかかり重い起勢が、肩ポロンでとても軽くできるようになりました。

始める前に意識して、肩を後転させてはいたのですが、隙間が大事だったんだなとようやく認識した次第。それにしても本当に奥が深くて面白いです。」

起式のポンをする前に肩ポロンをしておく、という話でした。

沈肩をしようとして、肩甲骨を後転させて下げようとすると陥りやすい罠があります・・・

彼女のメッセージに対する私のメッセージ

「肩ポロン!私も気づいたらやるようにしています。 肩を後ろし回すだけだと肩甲骨が寄って使えない...バレエの時に注意されて、肩ポロンやったら、OKサインが出ました。普遍性がありますね。」

そう、バレエのレッスンで 「もっと肩甲骨を下げて!」と言われて私がやってしまったのがまさに肩を後ろに回す動作。「下げてと言っただけで、寄せろとは言ってませんよ!」とすぐに注意されたのでした。

そこで、私は、肩甲骨を下げようとはせずに、肩を抜く、肩関節の隙間を開く動きに切り替えてみました。すると先生から、OKのサイン。

私のメッセージに対しての生徒さんのメッセージ。

「肩甲骨が寄って使えなかったのですね。ロックがかかってからは、肘から先を押し出したり(とても小さな起勢でした)、呼吸を意識してみたりして、試行錯誤していました。

身体に向ける目が少し広くなりました。ありがとうございます。」

彼女の言う通り、肩甲骨を寄せてしまうと肩関節にロックがかかります。

だから、太極拳では(おそらくどんなスポーツでも)肩甲骨を寄せて使うことはありません。(師父もそう言っていたのを今更ながら思い出しました)

肩抜き、肩ポロンをすると、嫌でも含胸になります。

逆に言えば、含胸にならないと肩と上腕骨の隙間が開かない(肩関節の隙間が開かない)。

含胸はなかなか分からない人が多いので、それなら、肩ポロンの練習をしてみると良いかと思ったりします。

2025/2/5 <放松と引き上げ、天の気と地の気 隙間を開ける 開合>

立位において、重力は頭から足方向=下向きのベクトルの力として表される。

”放松”というのは、重力に逆らわない、重力を使う、すなわち、下向きのベクトルの力だ。

ただ、重力だけでは私たちは立っていられない。重力に逆らうだけの上向きのベクトルの力が必要になる。これが地面からの反発力、あるいは、引き上げ、と呼ばれるものだ。

天の気と地の気と呼ばれるものは、上の二つの力を象徴的に表現したものだ。

そして、気を溜める、という時は、二つの力を合体させている。

下向きの力と上向きの力が出会って混ざったところ、そこで、体の内部に気の塊が生まれたように感じる。

まずはは上から下に流す練習をする。これが「降気洗臓功」であり、無極のタントウ功だ。しっかり放松して、頭頂から足裏まで気を流す。流せるようにする。

足裏まで気が通らないと 、湧泉で地の気を吸い上げることができない(=地面の反発力を得ることができない)。すなわち、下から上向きの引き上げの力を生むだすことができない。会陰を引き上げる、というのがとても大事になるけれども、これも、立位では足裏、座位では尻といった地面に接している部分がなければがなければ引き上げることはできない。

足裏まで通ったら引き上げを加味する。そして上から下向きの力(気)と腹で合体させる。そうしてできるのが丹田だ。

現在普及している規定系の太極拳は引き上げがとても弱い。本来の太極拳よりも体が落ちてしまっているのは引き上げができていないからだ。引き上げができていなければ丹田もない。

丹田は体を落とさないための一つの方法になる。

加齢によって普通は胴体が重く下半身にのしかかってくるのを食い止める作用がある。脊椎をバラバラにして可動性のある背骨をつくる役目もある。それによって四肢運動(=体操)になるのを避けることもできる。胴体も固められなくなる。

丹田を作らずにそのような体を作ることも可能だけれども(腰の王子のような手段を使う)、丹田を作った方が簡単だと感じる人もいるかもしれないと思う。(例えば、おはようおやすみ体操を丹田の回転で行うのと、極端な発声をして何十もの眼目をひとつずつクリアしていくのと、どちらが簡単か? ある程度丹田の回転ができれば眼目の主要な部分は一気にクリアできてしまうので、その後で細部を調整すればよい、ということになる。)

1月後半に着目していた円裆は、結論からいうと、とても高いレベルの引き上げが必要だ。女性の場合は鳩尾近くまで気を引き上げて胃のあたりに丹田を作らないと股は使えない(ということが生徒さんたちとの練習で判明しました)。体が落ちると、お尻が落ちてお尻と太ももの境界線が曖昧になってしまうように、股と太ももの境界線(=内胯)が曖昧になってしまう・・・ 私が劉師父について学び始めた時、最初に言われたことの一つが「ずっと引き上げておくように!」ということでした。太極拳の練習の時だけでなく、日常生活の中で常に引き上げを意識するように、引き上げている状態が癖になって意識しなくてもそうなるまで意識し続けるように、と。(引き上げ練習のことは書き始めると膨大になりそうなので敢えてここでストップ。)

現在私が太極拳を積極的に人に勧めない理由は、引き上げを怠って放松だけを留意して行う太極拳が蔓延しているから。引き上げずに力を抜けば、必ず体は落ちてしまう。老人が膝を痛めるに至るプロセスを太極拳で加速化させているようなもの。

北京体育大学や上海体育大学などを卒業した先生だから、といって習いにいく日本人は多いが(私もそうでした・・・)、10代20代は元気(先天の気)の量も多く、そもそも”引き上がって”いる。若者は気を溜める必要がないし、引き上げを意識する必要もない。そういうことを知らずに卒業してきた先生に中高年が学んでも体の中の使い方は学べない。

師父は「大学で太極拳が学べるわけがない。」と普通に話していたが、それはそこでは外(筋骨皮)の使い方しか学べないからだ。

”引き上げ”というのは筋肉で引き上げるのだろうが、そのためには、そのような気持ちにならないと引き上がらないのだ。いくら会陰を引き上げたくても、どこをどう操作すればそうなるのか、そのスイッチが見つけられないとうまくいかない。そのスイッチをこれでもか!というほど教えてくれるのは腰の王子だ。そのまま太極拳に使えなくても、そこで感覚を得られれば太極拳に応用できる。

太極拳の外形の要領の中で、引き上げに繋がるものの一つの例が、「微笑」だ。

坐禅でも「少し口角を上げる」という。

少し微笑みを浮かべることで口角を上げると、内側も少し引き上がる。

口角を下げてへの字にすると会陰も落ちる。体が落ちる。

だから、引き上げのためには、できるだけ、上機嫌な方が良いのだ。しかめっつらをしていると体は下がる。免疫力は落ちる。老化も加速する。

顔は嘘でも笑みを浮かべている方がいいのだ。

腰の王子の「とんがりコーン」の古いバージョンの中には、真剣な顔から笑い顔へ一気に変える練習が含まれていたが、これには、鬱々とした気持ちを、顔の筋肉を動かすことで解消する、外が内側を変える、という効果を狙ったものだった。

放松に関して言えば、最初の放松は、ただ力を抜いて下向きに気を流せば良いが、足裏から気を引き上げられるようになれば、次の放松の質は変わるのだ。引き上げと放松という相反するようなものが同時に存在することがある、これが、陰陽転換を行う太極図のようになっている。

沈肩は引き上げよりも放松のグループに属する要領だが、今日のグループレッスンで行った、肩関節を開く(肩と上腕骨の隙間を広げる)ことによって沈肩にする練習は、実は引き上げがあった方がより上手にできる。

↓肩と上腕骨の隙間(=肩関節)を広げるメカニズム

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~