2025/1/31<圆裆》>

二週間にわたって、トリセツの2つのエクササイズから园裆の作り方と意味を教えるようなレッスンをしました。

ポイントは、

园裆は会陰を引き上げて会陰部をストレッチすることで作られるけれども、

①会陰の引き上げやストレッチはその部分を意識して動かそうとしてもうまくいかない

→内転筋を股の中に引き込む!

そして、

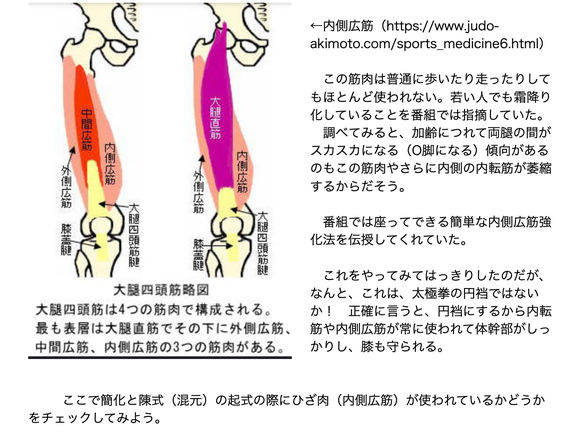

②内腿を起動させるには、トリセツの「ひざ肉」=内側広筋をトリガーポイントとして使う。

さらに、

③内側広筋を使うには、足首のくるぶしから脛の骨を回転してさせる。

実際にやる場合には、③→②→①の順番になる。

つまり、足から膝(内側広筋)と通過して、内腿(内転筋)から股、そして骨盤の中に入って、完成形は、それによって骨盤が立つ、ということになる。

下から上向きの流れであることに注意!

頭から胴体を通って、股を作ろうとすると(上から下向きの流れ)、体が落ちてしまって园裆はできない。

园裆は引き上げ、すなわち、下から上向きへの身体操作が必要だ。足が地面の反発力を得ていないと無理だということが分かる。

そういう意味で、トリセツの内側広筋の筋トレ方法はナイス!とても賢い!

椅子に座って足首をクロスして、脛の骨を下から操作して膝上のポイント(血海穴のあたり)に力を入れられるようにする。

番組の方法はここで終わりだが、その後、クロスした足首を真っ直ぐ自分の方に引いて(股の方に近づけて)いくと膝から股に向かって内腿に力が入ってきて、同時に上体が立ち上がってくるようになる。腹筋を使わないのに、上体が90度まで立ち上がってくれば成功。内転筋によって骨盤が立つ、という経験ができる。

私が実際に生徒さんたちに試して気づいたのは、内腿を締める癖がある人は内転筋がうまく作動しない=骨盤を立られない。内腿は伸ばして使うから、できるだけ放松させる。

あたかも、電車で寝てしまって股がだらしなく開いてしまった、そんな感じの内腿だ。

内転筋を鍛えようと思って、股が開かないように両腿を閉じるような練習をしてしまうと、実際には内転筋が使えなくなる。このあたりは腰の王子も同じことを言っていた。

王子も、劉師父も、それぞれ別の手段で、内腿から股に入る練習を教えてくれていたが、このトリセツのエクササイズをやって、その意義がさらにはっきりしたのでした。

坐禅で骨盤が立つのも、内転筋をうまく使うから。

脛が回せれば案外簡単。

股関節で奮闘しているとうまくいかない。

脛で膝を上げるのが提膝、そのまま脛を上げ続ければ股関節のロックが外れて腿は高く上がる。

膝を股関節で上げようとすると股関節にロックがかかって腿が上がってしまう、高く上げようとすると骨盤が動いてしまう、

下肢の操作は足から上向きにつないで行うと機敏になる。太極拳は足が巧みだというのはそういうこと(サッカーの選手と同じ)。

歳をとって転倒を防ぎたいなら、腿の筋肉を鍛えるのではなく、足の中の関節や足首から脛を器用にした方が良いかも。

2025/1/28

先週はトリセツの二つのエクササイズを入り口に、円裆を理解してもらおうとレッスンをしました。

円裆はかなり勘違いされている・・・

円裆は股(おしめをする範囲)の力を使う要領。

まずは、股がどこなのか、はっきり認識できる必要がある。(頭で認識して、体で認識する。)

股は右腿と左腿の付け根の間。会陰部だ。

会陰部は胴体の底、右腿と左腿をつなぐ場所でもある。

腿ではなく会陰部を使うことにより、足裏にダイレクトに体重が乗って地面からの反発力が得られるようになる。

この、会陰部の力を使う要領が円裆だ。

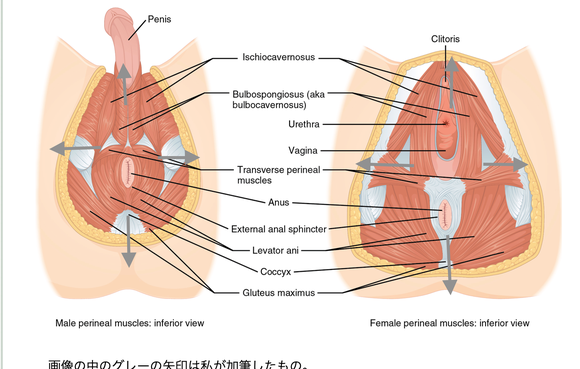

↓男女の会陰部の図 https://en.wikipedia.org/wiki/Perineum

画像の中のグレーの矢印は私が加筆したもの。

会陰部の力はそのように四方にストレッチされて使われる。

しっかり張られることによって骨盤底筋は強くなる。弛んでいると内臓が下がる。

会陰部を張るには、会陰を引き上げるのが必須。下がっていると弛んでしまう。

円裆は外からみた股ぐらの形(馬に乗っているような形のドーム型の股ぐら)だが、実際には、会陰を引き上げて骨盤底筋をストレッチして使うとそのような外形になる、ということだ。ただ外形を真似しようとしてもできないので注意が必要。

テニスでも、全身の協調で打つ選手は股を使う。力技の選手は腿を使う。

が、超一流はやはり、股が使える!

ジョコビッチは咄嗟に会陰部がストレッチされるような体の仕様になっている=胴体主導

錦織君は脚が出る。

会陰の引き上げにかなりの差がある。

普通のフォアハンドでも、ジョコビッチは頭頂から会陰が真っ直ぐにつながって頭の先から足の先までが協調している=力みがない。それに比べると錦織君の体には力みが目立つ。

会陰を引き上げると股が上に切り上がるので脚はすらっとして実際よりも長く見える。

2025/1/20 <膝の軟骨を若返らせるトリセツ>

先週木曜夜に放映されていたNHKのトリセツ「膝若返り」はとても興味深い内容だった。(一週間はNHKプラスで見られるのでぜひ見て下さい)

要点は2つ。

①軟骨のハリを甦らせるための「ゆる屈伸」

②膝を守る「ひざ肉」(内側広筋)の簡単な鍛え方

でした。(https://www.nhk.jp/p/torisetsu-show/ts/J6MX7VP885/blog/bl/pnR8azdZNB/bp/pELRvjgqAw/)

なんと、どちらも太極拳の基本的な動き!

ならば、太極拳は膝に良い運動。膝を養う運動のはず・・・

が、実際には、太極拳をやり込んで膝を悪くする人はとても多い。

中腰姿勢だから?という単純な原因ではないことを、上の番組は教えてくれています。

もう一度、基本に戻る必要ありです。

①のゆる屈伸 ↓

ポイントはゆるい負荷。そして膝を90度以上曲げない。

面白い事実は、膝を伸ばす時に軟骨に美容液(関節液)が吸い込まれるということ。

スポンジと同じだ。ここを大事にしないと膝は蘇らない。

(バレエのプリエで、膝を曲げる時よりも、伸ばす時に時間をかけるのもそういうことかも?)

そういう観点で見てみると・・・

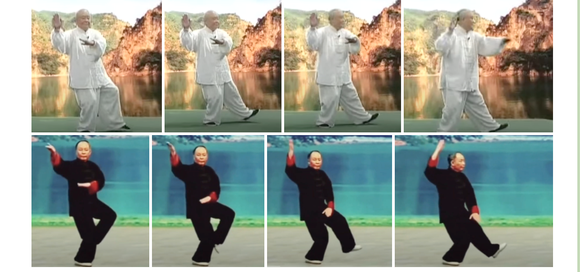

左側の簡化の動き。膝が曲がったまま動いてる?!

これは膝に圧をかけ続けてる→膝に悪い動き。

右側の陳式の動き。陳式では膝をつねに回しながら動くことを学ぶ(18個の球:関節、を回しながら動く)。膝は柔らかく屈伸を繰り返す。これなら膝は傷まない。

そして、②の「ひざ肉」=内側広筋の話。

やはり・・・

簡化では大腿直筋で屈伸していて、内転筋はおろか、内側広筋も使われていない。

陳式では内転筋や内側広筋などの腿の内側かフルに使われている。円裆にするからそうなるのだけれども・・・

トリセツの6秒筋トレを恥骨筋まで働くように多少進化させてやれば、円裆の感覚が得られます。

太極拳が残念なことになっている理由は、本来は膝の軟骨を若返らせるような動きをするはずのところを、普及目的で単純化させたために膝に負担を負わせる体操になってしまった、というところかなぁ。

2025/1/12 <制定拳について 雑記>

太極拳はもともと門外不出で継承されてきたが、それを国民の健康維持に役立てようと(中国)国家に制定し直されたもの(制定拳)が、現在中国国外に多く広まっている。私が最初にスポーツクラブで習ったのも、その入門編、簡化24式だった。

太極拳を国家が制定する、というのは、流派がたくさん存在する太極拳の世界では考えられないことだった。日本の例でいえば、現在の空手には流派がたくさんあるが、それらをまとめて国家が認定する標準空手を制定する、というようなものだ。どの流派もそのような動きに反対するだろう。

ただ、日本の柔道は空手のように流派が分裂せず、講道館という組織がまとめている。歴史的には、嘉納治五郎がそれまでの技中心の柔術に心身の鍛錬という要素を加え体育教育に資する「柔道」を制定したという経緯がある。

制定された、という点では太極拳と柔道は似ているが、大きく異なるのは、制定された太極拳には攻防が抜け落ちているということだ。(柔道は2人で取っ組み合いになるもので、そこには、一人で演舞をする、ということはない。一人で型を練習する作業はあったとしても最終的には相手がなければ柔道はできない。これに対し、制定された太極拳のメインは一人で行う演舞で、遊び程度に推手をしてもこれまた示し合わせた演舞になっているようだ。示し合わせて力を出し合っても決まった運動神経を使う繰り返しで、新たな神経回路の開発の望みは薄い。つまり、身体開発、ができない。ほとんどの場合は腿を太くするだけの運動になってしまっている?)

共産党支配による中国では、長い間、武術の師は国家からすると危険人物だった。実際、馮老師も国家にそのように目をつけられていて、堂々と外に出られないような状況があったという。一方、国家は、国家にとって脅威にならない太極拳、保健太極拳、スポーツ太極拳を作っていった。体育大学の教授に加えさまざまな流派の老師が呼ばれ、その編纂にあたった。民間の流派(陳・楊・呉・孫・武・和)の老師達からすれば、国家に貢献することで、その風当たりを弱める、という効果もあったらしい。馮老師も国家から表彰を受けた後、やっと胸を張って太極拳を広めることができるようになったという。(追記、中国国家体育部が、国民の健康を高め、中国武術文化の継承を図るために太極拳を統一しようという試みの最初の成果が1956年の24式簡化太極拳。その後、スポーツの要素も加味した様々な拳が制定されている。)

師父の話では、中国国内においては、制定された太極拳は暫しの間広まったが、ほどなく人々は伝統的な太極拳に戻っていったとのことだ。(少なくとも武術のメッカ、鄭州ではそうらしい)人々は会話の中で、「自分は太極拳を学んでいる」、と言うと、必ず「で、何式?」と聞かれるそうだ。その時に、「国家のだ」なんて答えるのは恥ずかしいらしい・・・

伝統的な太極拳に馴染んでいる人たちは、体育大学で学んだだけの人たちが教える太極拳には見向きもしない。太極拳が大学にいる4年で学べるわけがないことも知っている。形だけの真似になってしまうことも分かっている。結局、体育大学出身の老師達は海外で外国人に教えることで生計を立てることになる。日本にもたくさんの体育大学出身の老師達がいるが、私も太極拳の入り口でそのような老師にお世話になったことを考えるとやはりその存在意義は高いと思う。ただ、そこで真の太極拳を学べるとは思わない方が良いだろう・・・少林拳や長拳などの外家拳をやりながら太極拳までできる、というのはとても怪しい。陳項老師のように、もともと八極拳(外家拳)を極めた人が太極拳を学ぶと、八極拳自体が太極拳の体の使い方、力の出し方に変わる、というのが本当だ。外家拳の体の使い方、力の出し方では太極拳はできないが、太極拳の体の使い方、力の出し方で外家拳を行うとレベルの高い拳になる。

2025/1/11

昨日の話題、『虚霊頂勁』 について追加。

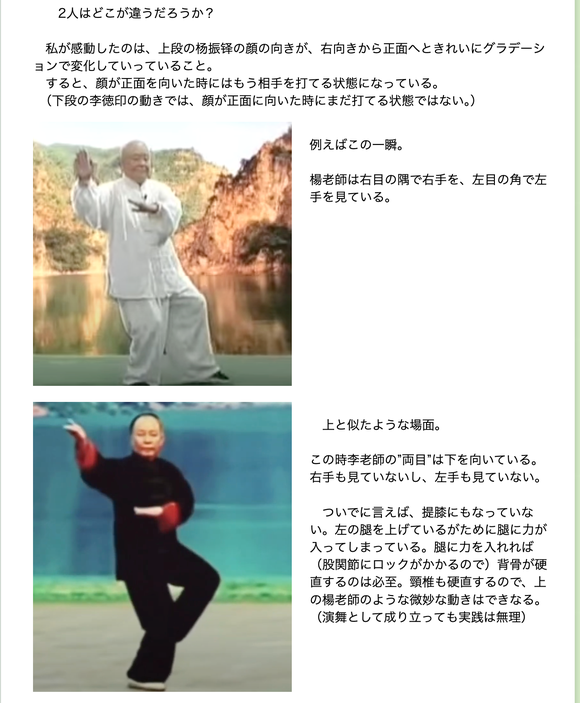

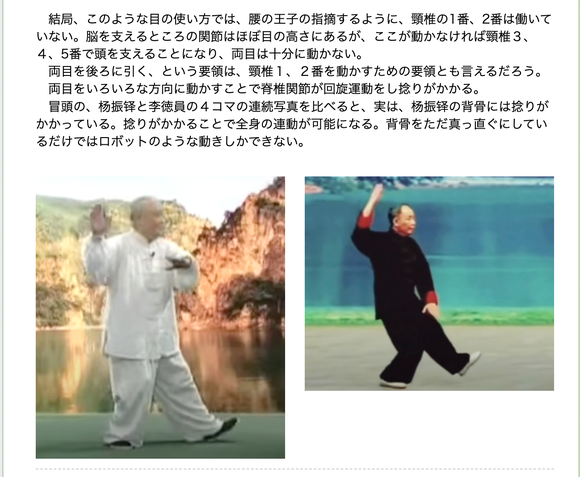

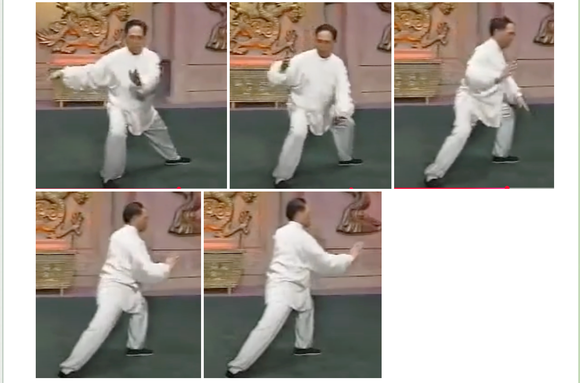

虚霊頂勁ができているかどうかは、比較をしないと分かりづらいかと思うので、①本家本元の楊式太極拳の師と、②国家制定拳の有名な老師の形、動きを比べてみた。(民間派VS学院派)

①杨振铎 https://youtu.be/yyrOvfCYvM4?si=kJLQMgxrlf2hH5Bi

②李德印 https://youtu.be/RxQhocwB568?si=ZoBpYNC8xKULfok0

下はそれぞれの搂膝拗步の動きの一部。

この目の使い方の結果、上の連続写真でわかるように、楊老師の頭の高さは一定(頂勁になっている)が、李老師の場合は次第に頭が落ちてしまっている。

2025/1/11

昨日の話題、『虚霊頂勁』 について追加。

虚霊頂勁ができているかどうかは、比較をしないと分かりづらいかと思うので、①本家本元の楊式太極拳の師と、②国家制定拳の有名な老師の形、動きを比べてみた。(民間派VS学院派)

①杨振铎 https://youtu.be/yyrOvfCYvM4?si=kJLQMgxrlf2hH5Bi

②李德印 https://youtu.be/RxQhocwB568?si=ZoBpYNC8xKULfok0

下はそれぞれの搂膝拗步の動きの一部。

2025/1/9 <虚霊頂勁 首を立てない 上丹田と目 うがい体操>

太極拳の基本姿勢を学ぶ時、最初に言われるのは、「虚霊頂勁」ではないだろうか?

まず「虚霊頂勁」があって、それからその他の要領が続く。つまり、厳密に言えば「沈肩」をするにも「含胸」をするにも、「松胯」をするにも、「虚霊頂勁」が必要だということだ。

が、実は「虚霊頂勁」は全身の気がある程度貫通しないとその感覚は得られない。最初はなんとなく、そんな感じ、で始めるしかない。そして体の上部から下部へとそれぞれの要領をある程度クリアして、足裏に気がしっかり落ちて根が張っると、頭頂の感覚はまた変化する。

一般的に陥りやすい過ちは、「虚霊頂勁」の後ろ半分、「頂勁」だけをやってしまうことだ。そうすると、”首を立てた”感じになる。

簡化24式を練習している人に多いのが、重心が後ろ過ぎることだが、それは目が眉間に集まっていないせいかもしれない。両目でただ手を追っていては頸椎の開発はできない=虚霊頂勁はできない。

両目で手を追っているような動きの場合、一時停止でよく見ると、実際にはちゃんと手を見ていないということが多々ある。

頭部に関連する骨は頸椎一番(環椎)から胸椎3、4番までで、首は胸椎から始まると思っている方が使いやすい。

下にその辺りを説明した腰の王子の動画を紹介するが、これまた、学べることがいっぱい。

立腰体操をしたらうがいがちゃんとできる体になる、と言うが、同じように、太極拳を練習してもうがいが上手になる。というのは、立腰体操は全ての脊椎関節のバラバラ化を図った体操で、太極拳は脊椎関節をバラバラにして貫通させる周天を前提として組み立てられている拳だからだ。

動画で王子が説明しているように、脊椎関節は動かしやすい箇所と動かしにくい箇所がある。頸椎で言えば、頸椎3、4、5番は使いやすく、頸椎1番2番、胸椎1、2、3番はほとんどの大人は動かせない。結果として頸椎3、4、5番が過剰な負担がかかる。

虚霊頂勁は頸椎の1番と頭蓋骨の間の関節(環椎後頭関節)が意識的に動かせることが前提になる。目はそのラインで動く。

まずはうがいでその辺りの練習をするのも良いかもしれない。目もしっかり動くだろう。

2025/1/7 < 按(アン)の仕方から学ぶこと>

毎週火曜夜に行っているグループのオンラインレッスン。現在は4人のクラスで進行中だが、その中に全くの太極拳初心者で参加した生徒さんがいる。

スポーツクラブで簡化24式を習い始めたところ、というところで参加したのが2023年の10月。そこそこ太極拳をやった経験のある人たちに混ざっての参加だった。

私が教えるのは内側から動くということ、スポーツクラブなどでは学べない太極拳の本当の体の使い方。だから、丹田とか、気とかがマストになる。

最初はチンプンカンプンのようで、私も少し不安になったこともあったが、グループで他の生徒さん達のアドバイスももらいながら、よく頑張っていた。

そして昨日のレッスン。

腕を下げる動き(アンの動き)を厳密に教えてみたところ、きちんと気を腹底まで落とせたのはその彼女だった。

太極拳の基本の動き、ポン・リュー・ジー・アンは、単なる腕の動きではない。内側の気の動かし方だ。

ポンの時は、会陰を引き上げて内気を上方に動かす

リューは、眉間のツボを引く、

ジーは、両肩甲骨に挟まれた脊椎のツボを開く

アンは、胸のダン中のツボから関元穴まで気を下ろす

このような内気の動きが腕の動きとなって現れるのだ。

この4つの中で最も単純な動きが、ポンとアン。

簡化24式の起式にもある動きだ。

が、ポンとアンがちゃんとできるようになるにはかなりの練習がいる。

最初は上の動画のように形だけ真似をしたようになるのは当たり前。

これはまだ太極拳とは言えない。

アンができないとポンはできないので、私はまずアンだけ教えてみた。

アンは上から下に気を下す動き。含胸をして気沈丹田を行う。といっても、この場合の丹田は臍下丹田ではなくて、関元穴、膀胱、あるいは子宮の高さのツボだ。ここまで気を下げられれば、両手は胴体の延長になる。

上の動画のような動きでは、腕はいつまでたっても、肩から上げて肩から下げる、という、四肢運動を脱却できない。(せめて胸鎖関節から使えればよいが、胸鎖関節から腕を使おうとすると含胸をする必要がある・・・大衆に広めるために制定された太極拳では含胸の要領は削除されているように思う)

オンラインに限らず対面でもこの気の動きを教えるのは難しい。

気を下さなければならないのに、上の動画のように腰を下ろて体まで下ろしてしまうとお尻や腿に座ってしまう。体重は常に足裏に落ちなければならない。体を下ろさずに気を下す、というのが分かるまでに時間がかかるのだが、冒頭に紹介した初心者だった生徒さんが昨日見事にそれをやってのけた。

うまくできた彼女に、そのままポーズをとらせたまま、「どんな感じがしますか?」と聞いたら、「きついです。汗が出ます。」と一言。これは、横隔膜を下ろして腹圧を上げて骨盤底筋まで気を下ろした時の感覚だ。

太極拳の動きの中には、白鹤亮翅のように、片手は上にあるが、反対の手はアンをしている、というものがたくさんある。意識すべきは上の手ではなく、アンの手だ。アンを意識することにより、気が骨盤底筋まで沈み=足裏まで気が達し、それと同時に地面からの反発力を得て、上に上げる手の威力が増す。

腕の動きは腕でやるのではなく、胴体の中のポンプで行っている。

これが”分かる”ようになれば、太極拳に入門した、という。

同じ生徒さんが、練習の最後に、「あのようなアンの状態をとった時に、股の奥に少し空間が空くような感じになります。」と言っていたがそれは下丹田(会陰を引き上げ、かつ、胸や腹の気を骨盤底筋の近くまで下ろしてきた時にできる空間)の感覚で、それがあると、股関節に隙間が開いて、脚が軽くなる。

私も、タントウ功をしていた時に、「腿、脚も放松しろ!」、と師父に言われて面食らったことがあったが、脚に力が入っているようでは俊敏には動けない。師父に言われたことを以前男の生徒さんに言った時、「脚の力を抜いたら立ってられないじゃないですか?」と反発を受けてこれまた面食らったことがあったが、”脚の力を抜く”というのがどういうことなのか、もう少し自分で試行錯誤する頭や心の広さがあればその先に進めただろうと思う。

結論から言えば、股関節の隙間ができれば脚は力が抜けるのだが、そのためには、気がちゃんと下丹田まで下ろせる必要がある。アンがちゃんとできるためにも、下丹田まで気が下ろせる必要がある、

臍下の丹田だけでは足りない。

丹田の大きさが伸縮自在になれば達人だ。

2025/1/4

新年明けましておめでとうございます!

今年最初に見た腰の王子の動画がまたまた素晴らしかったので紹介します。

前半の「スリスリ体操」のコツは手にあり。

普通の人は、股関節だけで体を倒す。それでは倒し始めの時は体は腑抜けの状態。

「動き始めから動きたい」という王子の言葉、昔の私には禅問答のように聞こえただろう。が、初動から技になる太極拳もまさにその通り。ということは、初動からしっかりと関節を使っている必要がある。

つまり、

スリスリ体操だと、まず腰仙関節(腰椎5番と仙骨の間の関節)が起動しなければならない。それから、仙腸関節。そうすれば、脊椎の関節も動き出す。

股関節が使われる前に、すでにたくさんの関節が動いているのだ。

これは、とても単純な太極拳の馬歩や弓歩でも同じ。

馬歩や弓歩などで腰を落とす時に、股関節しか使っていないような人は、王子の言葉で言えば、”達人”ではない。ましてや太極拳の場合は普通のスポーツよりもさらに関節を総動員することを特徴にしているので、股関節しか使えないようだと太極拳を教える資格はない。脊椎がバラバラに使えるような教え方をする師が求められるところだが、実際には背骨を固めてしまって股関節に頼っているような太極拳の方が出回っている。

王子が動画でちらっと言っているように、股関節で曲げると腰に来る、が、仙骨で曲げれば(腰仙関節を使えば)腰に来ない、というのもまさにその通りだ。

動画の後半は含蓄のある話。

学んだことを活かそうとしてはいけない・・・

これは前半の話よりもずっとずっと深い話。

太極拳などを超えた普遍的な真理の話。

それをこんなに分かりやすく説明できる王子はやはりすごいなぁ、と新年から良いものを見たと思ったのでした。

今年はどこまで進むかなぁ?

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~