2024/8/31

提膝の大元は虚歩だ。

虚歩から膝の位置を高くしたのが提膝だ。

どうやって正しく虚歩をするのか?

虚歩を間違えると提膝はできない。

簡化24式の起式、并歩から左足を虚歩にして膝を上げ、そして開歩になって着地、この部分に『提膝』が含まれている。

ランダムに動画を拾ってみました。

左上:https://youtu.be/XM5xnwPcNR4?si=T7WOB9cbu_4H0Ce8

右上:https://youtu.be/0DEc7anh2Ts?si=la8536eGjM4YL15a

左下:https://youtu.be/ILMj840r3sU?si=LpUxMcMI-my7X5pU

右下:https://youtu.be/RxQhocwB568?si=vy3aGTVIRMSr0uJ_

この部分の動作は、相手と搭手(手を合わせた)状態で、相手に気づかれることなく回り込む時などに使われます。片足を動かした時に、合わせた腕や手を通して相手に察知されてはいけない。つまり片足を動かした時に体が動いてはいけません。

骨盤が動くと体が動きます。

だから、こここそ、大腿骨から動かす必要がある。

上のクリップを見ると、右下の老師以外は、皆、左足を上げようとした時に体が右に動いています。これは骨盤が動いている証拠。骨盤から足を上げようとすると上げる前に体は反対側に移動させなければならない。骨盤を止めて太ももの付け根から動かせると、左足を上げようとする=虚歩になる(足首の底屈運動が起こる)と同時に、右足は地面を踏む(右足首の背屈)になる。右足と左足の入れ替え運動だ。

右下の老師は左足を上げようとして背が低くなっている。これは骨盤を落としてしまっているせいだ。これでも正しく動けない。

虚歩のなり方、虚歩については改めて書く必要があると思うが、とても大事な点は、虚歩になる時は距骨が滑る必要がある、と同時に、膝蓋骨も滑る。

提膝の時も膝蓋骨が上向きに滑る。

膝蓋骨が滑らないと腿上げになる。

股関節を緩める、というのは、寛骨と大腿骨骨頭の距離を開ける、ということだが、そうすると、必ず、膝のお皿は上方に滑る。

膝のお皿の滑りが悪いと膝を痛める。

と同時に、動く時に、膝のお皿が動くように動く、というのも大事だ。

では『提膝』は?

とざっと動画を調べても的をついたものは出てきません。

唯一、やはり、ここでも腰の王子が核心をついた話をしています(提膝について語っている訳ではありませんが。)

結論から言えば、『抬膝』では股関節が使えていない。

というのは、寛骨(骨盤)と大腿骨を一緒に動かしてしまっているから。

(股関節が使えないということは、大腰筋が使えない、腰も使えない、ということ)

「いや、膝を上げれば股関節は屈曲運動しているではないですか?」と思うかもしれないのですが、王子が動画で説明しているように、”膝”を上げよう、と意識した時点で、膝(という本当はないもの)を固めてしまっている→股関節も固まってしまう=寛骨と大腿骨骨頭が一緒に動いてしまう。

では『提膝』は?

『提膝』を行うときは、ダイレクトに膝を上げようとはしません。

「膝が上がるように」します。

どうやって膝が上がるようにするのか?というと、

背骨を長く下に伸ばして骨盤を立てたまま股関節屈曲をする、という感じです。

言い換えれば、気を腹底の方まで沈めながら、含胸・抜背・塌腰をするということ。

<骨盤を立てたまま=骨盤を動かさずに、大腿骨を動かす>というのがポイント。

(提膝で発勁をする際は、大腿骨を動かした後で寛骨を動かして、力を加えます。速い動きではそれを瞬時に行います。)

2024/8/17<股関節の緩み お腹を伸ばせるか、腸腰筋が要>

今日のレッスンでも鼠蹊部を緩める練習。

ヨガのチャイルドポーズから始まって、正座、正座からの膝立て座り、立ち上がり・・・と基本的な動きを、”下腹部を引き伸ばして太腿(内腿)につないだまま行う”という注意のもとにやってもらいました。

私はヨガのプロではないのですが、”股関節の屈曲”という観点から見た場合、下の2つのチャイルドポーズは全く質が異なって見えます。

左側が正しい股関節の屈曲。このように屈曲できる人は、必ず、伸展も得意。

右側は屈曲が不完全なので、伸展は不得意。

ヨガのポーズも太極拳と同じで、そのポーズを作る過程がとても大事です。(過程で経をつないでいきます。ポーズを作った後で繋ぎ直すことはできない。)

左側の説明はhttps://yogajournal.jp/pose/80

なるほど。

まず、足の両親指をつけるのが一つのポイント。

そして、「ああ、そうだよね」、と思わせる記述が、最後の文章。

『両手の中指をまっすぐ前に向け、お腹を内側に引き入れて背骨を長く伸ばす』

”お腹を内側に引き入れて”:そう、これができないと股関節の屈曲は不完全。

そしてこの”お腹を内側に引き入れる”には会陰や肛門を引き上げる必要があります。

すると、伸ばした両手の中指と会陰や肛門が引っ張り合いになって背骨が伸びる・・・

太極拳の『抜背』になります。

ということは、背骨を引き伸ばさないと股関節の屈曲は不完全ということ・・・

これに対して右側ポーズ。この説明はhttps://www.hotyoga-caldo.com/home/pose024.php

なるほど。ここでは、背骨を伸ばしているわけではなくて、背中や腰を丸くしてリラックスさせているとのこと。ならこれで良いのかも。

私が今日生徒さんにやってもらおうとしたのは左側の要領。

お腹が伸びるのが分かるはず。

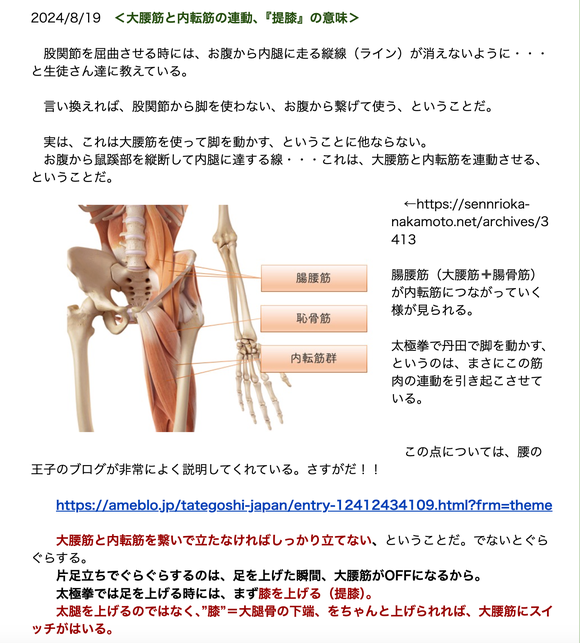

実は、種明かしをすれば、有名な「腸腰筋(大腰筋と腸骨筋)」を使う、ということです。

太極拳が『腰と胯』を最大の武器としている(そのために丹田を使う)というのは、言い換えれば 『腸腰筋を武器とした武術』ということのはず。

腸腰筋を人一倍使う、いや、常に使う、指一本動かすにも腸腰筋を使わせよう、というくらいの拳だといえるでしょう。

だからか腸腰筋が抜けているようなものをみると、あれ?と思ってしまう。

このチャイルドポーズは立位になるとお辞儀になります。

あ〜、だから、腰の王子はおじぎ体操をやたらマニアックに教えるのね・・・

狙っているところは同じ。

が、動画を見ても、肝心なところは全て伏せられています(苦笑)

講座をとらないと教えてくれない・・・

ただ、私たちがおじぎの姿勢でどうなりがちで、本当はどうしたいか、ということは、下の動画の方が説明してくれています。(最初のイラストで全てが説明されています。イラスト上手!羨ましい。)

しかしながら、どうすればそうできるのか、については少し曖昧。(最終的には”脱力”)。その点、王子はものすごく細かく眼目を定めています。が、それを一つずつクリアしていくのはなかなか大変。

私自身は現場で生徒さん達を導いて、狙ったところが少しでも使えるように頑張ります。少しでも”そこ”が使えれば、その感覚を生徒さんに覚えてもらう。いつも無意識で動いた時の感覚と、”そこ”(この練習なら腸腰筋)が使えた時の感覚の違いを脳で認識する。そこから徐々にそこに入れるように練習すればよいと思います。これまでついた癖をとるのはなかなか大変ですが、差異が分かれば癖をとるための道が開けます。

腸腰筋を使って足の上げ下げをする練習は室伏長官が簡単なエクササイズを紹介してくれています。できているか否かが分かりやすいのがグッド。動画の前半の動きです。

腸腰筋を使って足の上げ下げをする練習は室伏長官が簡単なエクササイズを紹介してくれています。

足を下げていく時に腰が浮かない、というのがポイント。お腹に力を入れるというよりも、お腹を下向きにどれだけ引き伸ばせるか、がポイントです。お腹が伸びて鼠蹊部を縦断して太腿まで繋がればOK.

できるか否かが分かりやすいエクササイズ。下の動画の前半の動きです。股関節の屈曲、伸展、股関節の緩みを作るには腸腰筋の活用がマストです。

2024/8/16 <股関節を緩めるとは? 正しい中腰? 定義>

今週は「股関節を緩める」ということを少し違った観点から教えようとしています。

太極拳で「股関節を緩めて!」というと、それは膝と股関節を曲げること(=中腰姿勢になること)と思いがちです。

でも、膝と股関節が曲がっていれば股関節は緩んでいるのだろうか?

<中腰について 脱線>

中腰は「膝と股関節を曲げて腰を落とした姿勢」と定義されるようだが、アレキサンダー・テクニックの教師の方のブログには、おやっと思う図がある。

2024/8/14

そもそも、「股関節を緩める」(松胯)とはどういうこと?

そもそも、起式で松胯がきちんとできているのだろうか?

松胯の定義は?

少し考えてみるとよいかも・・・

2024/8/13 <股関節の緩め方に注意!>

今日のオンライングループレッスンの内容。

一つ目は、鼠蹊部(前胯、股関節の前側)を”緩める”(=松song)ということの理解を深める練習。

太極拳の基本姿勢は股関節を”緩めた”状態だが、この、”股関節を緩める”というのが曲者。間違って、老人のような股関節の使い方をしているケースはとても多い。膝を痛める原因だ。

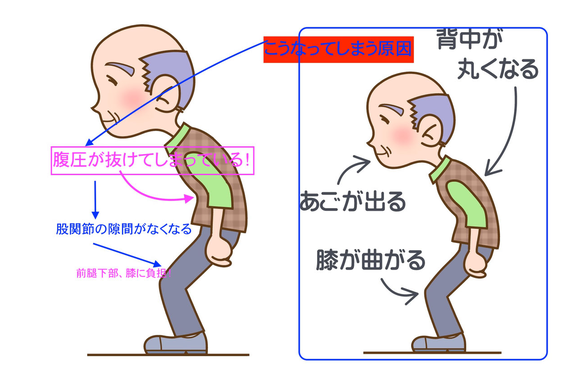

下は加齢による歩き方の変化を示したイラスト。

背中が丸くなったり、膝が曲がったりするのは、体内の気の量が減って萎んでしまった結果の現象だ。

ちょうど、植物と同じ。人間も蕾から満開になって、そのあと萎んで枯れていく、その過程をたどる。この萎んでいく時に、できるだけ、萎まないように内丹を煉って気の量が減らないように頑張る・・・これが内功だ。

日本人は若いうちに既に腹圧が減ってしまっているようなところがある。

いつもお辞儀をするからなのか、謙遜するからなのか、よくわからないが、中国人・韓国人と日本人はそっくりだが、姿勢が全く違う。中国人や韓国人はもっと偉そうに胸を張って歩いている。中国でもそしてフランスでも、店に入った時は見くびられないように、自分を大きく見せるようにする。(私が癖で、「すみませ〜ん」とお辞儀をしながら店に入ったら、現地の友達にそんな入り方をしてはいけない、と中国でも、フランスでも直されたことがあります。)すぐに腰が曲がってしまう(丸くなってしまう)のも、常に身を低くしようとする文化のせいかもしれません(最近の子は違うのかな?)

太極拳の話に戻すと、中腰姿勢になる時=股関節を緩める時には、決して腹圧を抜いてはいけません。丹田が分かる人なら、”常に丹田を失わない”ということです。(ただ、丹田を固めて作ってしまわないこと→拘束丹田に注意!参考:

https://www.undoukagakusouken.co.jp/seminar_SI.html このページの「下丹田 初級」の説明)

(腹圧を抜かない、というと、ただ吐いて腹圧を上げるような気がしますが、ただ吐いて腹圧を上げると最後に息が止まり、腹が固まります。ウッとなったら拘束丹田になっている。息が止まらないように吐いたり吸ったりしながら丹田を作ります。)

まずは、股関節を緩めた時に一緒に腹圧が抜けてしまいがちなのに気づくこと!

腹圧を抜かずに(お腹を凹ませずに)しゃがめるように研究します(これが幼児のしゃがみ方)。タントウ功や坐禅、内功の時にもそれをチェックします。そして普段の生活でも、屈んで物を拾う時など、お腹が凹まないように注意してやってみるとよいかと。

今日の練習では、腹圧や丹田の説明はゼロで、ただ、腹から鼠蹊部を縦断して太もも前側に繋がる内側のラインを見つける練習をしてもらいました。脚を後ろに上げると比較的簡単に見つかります。うまくいけば、足が扣になる!

この内側の繋がるラインが見つかったら、それを失わないように、中腰姿勢になる練習をする。丹田から脚を使った感じが分かれば、それまでの姿勢がおかしかったことに気づく・・・実際、今日の生徒さん達は皆、その違いに気づいたようでした。

あとは、それを定着させていくこと。

二つ目は、腕立て伏せで腕の生え方を知る。そしてそれと同じことを股関節で行う、という課題。これについてはまた今度書きます。

バレエの場合は、まずは”引き上げる”ことが強調される。

太極拳の場合は、まず”落とすこと”が強調される。

が、最終的には、どちらの場合も、引き上げと引き下げは同時に必要になってくる。

上げているだけでは地面の気を掴むことができない。浮いてしまう。

下げているだけでは、足裏から地面の反発力を得て勁力を得ることができない。

というよりも、そもそも、引き上げるには地面を踏まなければならないから引き下げが前提で、落ちずに下ろすには引き上げておく必要がある。(片足立ちで膝を上げた状態からゆっくり足を下ろしていくには腹の中を引き上げておく必要がある。)

実は丹田を作ると、引き上げと引き下げが同時にできる。

というのは、丹田は下を引き上げて、上から息を下ろす、つまり、↑と↓が同時に存在しないと作れないからだ。

『気沈丹田』というと、気を”沈める”のだから、当然下向きに気を下ろすのだが、それを”丹田”へと沈める、というと、”引き上げ”という上向きの力はマストになる。引き上げずに下ろすと、”漏れる”。

加齢とともにただでさえ漏れているのに、太極拳の練習をしてさらに漏らしていたら意味がない。気が漏れるのは九窍(9つの穴 口・両目・両鼻孔・両耳・尿道口・肛門)から。練功の時は尿道口と肛門を閉める。その他の穴は閉めずとも内側に引き込んでおく。9つの穴から気を引き込めば丹田に集まる。

先週までやたら”帯脈”を強調したが、帯脈を使うにはかなり引き上げる必要がある。脚をウエストの位置まで引き上げておくような感じだ。

坐禅をしっかり組めれば会陰が腰まで引き上がる感覚が得られるが、そうでなければ体験するのがなかなか難しいかもしれない。

オンラインの生徒さんから、引き上げができません・・・・という声があったので、どうしたものか?と考えていた。

すると、バレエの先生がこんな言葉を発しているのに出会した。

「お腹を引き上げる、程度では足りません。お腹の中の内臓を持ち上げて、それから骨盤自体を持ち上げて下さい!」

骨盤自体を持ち上げる、なんて考えたことがなかったので、早速師父に意見を聞いてみた。師父は、「骨盤自体が持ち上がる、というのはよく分からないが、少なくとも、内臓は引き上げる。」といって、お腹を出して、小周天をやってくれた。

そのお腹を見ていたら、あれっ?と気づいた。これはいつぞやヨガの先生がやっていた動作と同じだ。ヨガでお腹をペタンコになるまで引き上げる練功があるが、それと原理は同じだった。やはり、気功法のルーツはヨガ。クンダリーニをあげるヨガの行法が内功に取り入れられている・・

会陰や肛門を引き上げる、というのがよくわからなかったら、内臓を引き上げる、ということを試してみたらどうだろう?下に私が信頼するヨガの師の動画を貼ります。冒頭の動作が小周天を早くやっているものです。真似してお腹がペタンコになるまで引き上げてみる、そして放松、これを繰り返せば”引き上げ”の練習になるかと。内臓は落ちてくるので、引き上げる練習は必須。

この動画を師父に見せたら、「冒頭の第一番目は小周天、それから帯脈回し、どちらも大変良くできている!」との評価。その上で、「この動画の中のヨガのポーズは、最後の一つを除いて全て自分が若かった頃にはできました。」と一言。え〜〜〜!と驚いた私。こんなポーズが全部できるなんて、どんな体?私には想像できません。どうりで師父の体があんなにも自由自在・・・とうてい及びません・・・

2024/8/3 <レッスンの振り返り 帯脈 後半>

帯脈に関するレッスンの動画の後半をアップしました。

拍打功や套路への応用、提膝(膝上げ)との関連についても説明しています。

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~