2024/7/31 <レッスンの振り返り 帯脈 前半>

先週のレッスンの振り返り動画を撮りました。

長い動画なので前半、後半に分けました。

前半は、「帯脈」を起動させる重要性を理解させようと試みたレッスンの要約版です。

帯脈は中丹田の中にあります。中丹田の中心は臍ですが、そこを取り巻くラインなので、人体の赤道とも言えるのが帯脈です。

「胴体を手のように使う」というのが太極拳の本来の姿。

「全身が手になる」と言います。『周身一家』を具体的に表現した言い方です。

胴体を動かすための取っ手が帯脈。

女性の重心は気海穴で、骨盤の中にあるため、帯脈は女性にとっては思っているよりも上の方に位置するので起動させるのは少し大変です。かなり”引き上げ”が必要です。

男性の重心は臍なので、帯脈を起動させるのは女性ほど難しくないかと思います。

動画では便宜的に帯脈を起動させる方法を紹介しています。

私が面白いと思ったのは、帯脈が意識できないと(帯脈で胴体をホールドできないと)、お尻が下がって股がはっきりしないということです。男性よりも女性のお尻が垂れてお尻と太ももの境目がはっきりしなくなる(坐骨、承扶穴が曖昧になる)のは、女性の重心が男性よりも低い位置にあるため帯脈が意識し辛いからかと思います。

私自身の経験としても、気を中丹田に溜めるのはなかなか大変で、下っ腹に気は溜められても、胃の位置(臍から鳩尾の範囲)を気で満たすことができず、師父に「女性には無理ではないか?」と弱音を吐いたことがあります。特に日本人の女性は胃が凹んで下っ腹が出ている、というお腹が多いのでは?

そして帯脈が落ちてしまう(というよりも帯脈の身体意識がなくなる)と胴体と腿の境目の意識がなくなる、というのもレッスンでは実験して体感してもらいました。

まずは、その問題点を意識すること。

帯脈を使えるのはかなり高度で私もまだ完璧ではありません。

けれども、その体の位置に対して注意を向けられるようになることはとても大事です。

でないと股関節がきちんと使えないからです。

丹田を作らずに太極拳をしていると体は落ちてしまう、というのはそういうことのようです・・・逆に言えば丹田を作らなくても帯脈が意識できていれば体は落とさずに気を落とすことができます。

まず入り口は動画をご覧ください。

動画の最後の方には、「お尻を入れるとは?」についても説明を試みています。

結論を言えば、帯脈を保持したままお尻を入れる必要があります。帯脈を失ってお尻を入れても意味はありません。

2024/7/29 <拍打功のレッスン風景動画から>

最近の屋外でのレッスン風景。

この日は師父にやれと言われた拍打功を生徒さんたちに教えていました。

「誰がやっても思いもよらない利益がある」と何度も言っていた師父。どんなメリットがあるのか?と私が尋ねると 「どんな利益があるかは言えない。自分でやって私に報告しなさい。」

とりあえずやってみる。

肘、脇、鼠蹊部、膝の裏、いずれも凹んでいる場所。ここを手のひらを窪ませて打つ。

窪みを窪みで打て、と師父は言った。

私の癖で、なぜ? と聞きたくなったが、やってもいないのに聞くのはおかしい。とりあえずやってみよう。

私ひとりでやっている時はこんなもんかな、と思っていたけれど、生徒さんに教えてやらせると、<思いもよらなかったこと>に幾つも気づくのだ。

「力を入れて打て!」と言った意味も、「窪みで窪みを打て!」という意味も、生徒さんたちの動作を見たら謎が解けた・・・

練功というのは単純なものが多いけれど、奥が深い。

この動画を見たら、昨日のメモとの関連がありました。

私自身の立ち姿です。

昨日紹介した師父との推手の動画はコロナ期、そして帰国してまもなく撮ったと思われる動画、そして最近撮影した上の動画の中の私。立ち姿が変わったのが分かります。

こういうものは比較をすると分かりやすい。

2021年の私の無意識での立ち姿(太極拳中ではありません)は、頭が前に出て、胸が前傾、骨盤後傾で膝が曲がっています。(師父との推手の時は出っ尻でした)

が、最近の動画をみると、随分真っ直ぐ立つことができるようになってきている!

足の裏の踏んだ力がそのまま真っ直ぐ頭頂に貫くような感じになりつつある・・・虚霊頂勁ができるようになってきた!

虚霊頂勁は基本姿勢を作る時の第一項目なのだけど、それはなんとなくイメージでそうするだけで、本当の虚霊頂勁を作るには、沈片や含胸や抜背、斂臀・・・などなんやかんややって足裏にきちんと勁が落ち、今度はその踏んだ力が地面で反発して頭頂の方に登ってくる必要があります。最初の項目だけど、本当は最後の項目になる、という。(というのは、基本姿勢の要領は円でつながっているから・・・太極拳らしい!)

2021年の写真を見て思い出すのは、そういえばよく師父から「頭はもっと後ろ!」と言われたこと。でも、頭を後ろにしようとすると、胸が出てしまい、こんどは「含胸をしろ!」と言われる。そして含胸をすると頭が前に出る、この繰り返し・・・

胸郭の上に真っ直ぐ頭蓋骨を乗せているのは幼い子供くらいで、小学生低学年ですでに頭は前に出てしまう。最近の子はゲームやスマホで早いうちから遊ぶから、頭が前に出て前肩になるのは私たちが子供の頃よりも更に早期だ。

大人で頭蓋骨と胸郭と骨盤を並べている人は必ずと言ってよいほど何らかの修行(練習)をしている。毎日忙しくて体のケアをしていなければ老化による気の量の減少とともにすぐに姿勢は崩れる。生まれた時はマヨネーズの容器にいっぱいいっぱいマヨネーズが入っているが、生後活動をしていくうちにマヨネーズの量は減っていく。マヨネーズが半分に減った時、マヨネーズの容器も真っ直ぐに立たなくなる。体の内側の状態も同じようなものだ。だから歳をとるとともに外側の体は縮んでくる。高齢になると、お腹がぺったんこになって内臓がどこに行ってしまったのだろう?と思うような状態も珍しくない。

冒頭の動画の中で紹介していた拍打功。自分で自分を打つことで、体は奮起する。うまく打てば体の内側は充実して(腹に気が溜まり)シャキッとする。

そしてなんといっても、私が得られた効果は、肘を打つことで頭蓋骨と胸郭、脇を打つことで、胸郭と骨盤、鼠蹊部を打つことで、骨盤と足首、のアライメントを整え、最後に膝裏を打つことで脛を真っ直ぐにし足首や足の中の関節、ショパール関節、やリスフラン関節がしっかりする(足が扣になる)。もしかしたら、この拍打功で随分形が整ったのかも?

<付け足し>

私が保存版とみなしている腰の王子の動画があります。

https://youtu.be/WyNFimfigpk?si=B_sBUA6U9zUVIhn_

ここで腰の王子は、体を変える入り口を5つ挙げてくれています。

姿勢(形)、呼吸、脱力、重心、身のこなし(体の使い方)

この五つはどこから入ってもいい。得意なところからやればいい。

この五つはつながっていて、たとえば脱力を極めれば姿勢も整ってしまう。

普通は一つだけを極めるのではなくて、複数併用して体の開発をしていきます。

太極拳の練習で言えば、

タントウ功では姿勢、呼吸、脱力、重心の練習になるけれど、丹田に気を溜める意識でやると、姿勢よりも呼吸と脱力の練習になる。

套路は身のこなしが大事になるけれど、身のこなしが分かるには、技を意識できないとただ体を動かしているに過ぎなくなる。多くの場合は套路は姿勢、形の練習になっているような気がします。

推手は脱力と重心。

そして拍打功は姿勢と重心が整うような。

2024/7/28 <師父との推手の動画から学ぶこと>

数年前、パリで練習していたころの懐かしい動画が出てきました。

師父と推手(単推手と四正手)をしている短い動画。

今見ると、私と師父の違いがとてもはっきりわかります。

推手はそれによって自分の内側の勁を通したり調整したりすることができます。と同時に、相手の勁がどのように使われているのか探る練習にもなります。

最初の単推手はどれだけ放松して腕を重くしていけるか、が一番の課題になります。

二人の実力差が大きければ、レベルの上の人が下の人に合わせてあげる必要があります。でないと推手が成立しないからです。それなりに合わせてあげて、相手を導いてあげるのも推手の練習になります。相手の実力が上がれば、自分にとっての良い練習相手になるので、お互いにとってメリットがあります。

やりずらいのは、両方とも初心者の場合。お互い何をやっているのかわからないまま推手をすることになりがち。

上の動画ではもちろん師父が私に合わせています。合わせながら、腰回し(丹田回し 帯脈回し)をやっていたようです。動画の中の会話で、師父は「あなたには私の勁がどこから発しているのか分からないだろう。」「それは私が腰を回しているからだ。」と言っている場面があります。逆に言えば、師父にとって、私の勁がどこから発しているのかは簡単に分かること・・・それが分かると簡単に相手の隙が見えて崩すことができるのです。

この動画の前半を見て思ったのは、私は師父のように真っ直ぐ、すなわち、骨盤の上に胸郭、その上に頭蓋骨、と三つの球を並べたまま動けてはいないということ。が、実は、そのように体を整えるには気の量を増やしたり、内側のつながりを変えたり、と基礎的な訓練をもっと積む必要があります。結局、パリから日本に戻ってきてからこの数年間は、根本的な練習ばかりに取り組んできました。推手はそれによって自分の欠点、課題がわかりますが、推手によって体の根本的なアライメントを変えるのはほとんど無理と言えるからです。

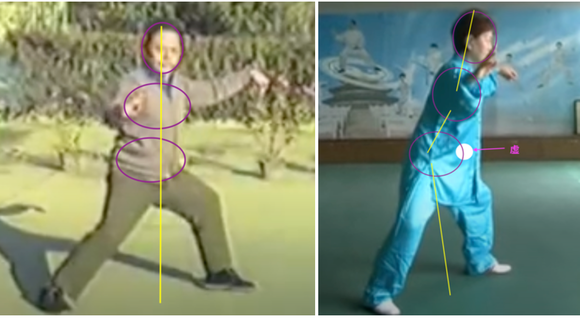

下↓は私と師父の体のアライメントの違いを示した画像

上の画像のように分析すると分かるのは、女性は骨盤が大きく、重心が骨盤の中にあるため(男性は重心が骨盤よりも上、臍あたりにあることが多い)、臍下丹田だけを意識すると、左右の腸骨を張り出すように使ってしまい骨盤が広がったようになってしまう、ということです。大腿骨骨頭を引っ張り出してしまうので、股関節、膝、足首に捻れが起こるという問題です。

女性は骨盤は裹(小包をぐるぐる巻きするように纏めて使う)、男性は骨盤を内撑(内側から外向きに張り出して使う)というというのが鉄則だと師父から教わりましたが、太極拳に限らず、踏ん張ることの多いスポーツ競技をする女性は、男性のように腹(ここで言う腹は中丹田、鳩尾から骨盤までの腹)を使わずに、骨盤の位置の腹(ここは下丹田)を使う傾向が高く知らず知らずのうちに会陰が緩んでしまう危険性があります。(この問題についてはまた改めて説明します。)

本来は丹田を作っても、左の馮老師のように、骨盤は丸く纏まっている必要があります。

馮老師の会陰は腰(命門)の高さまで引き上がっています。

すると骨盤の一番下から一番上までが一まとまりになる・・・そうなれば股さばき、脚さばきが軽快になります。

それは最初に挙げた私と師父の動画を見ても同じ。

師父の足は軽快に重心移動していますが、私の足は止まっています。

上の馮老師とその長女も同じです。

地面に気を下す時に、真っ直ぐ下ろせないと、膝や足首は硬直します。

このあたりについてはもう少し説明が必要かもしれません・・・

とりあえずメモしておきます。

2024/7/22 <太極拳への入門 その2>

<昨日の続き>

中国にはこのような言い方がある。

『师傅领进门,修行在个人』

(師は入門へ導く、その後の修行は各々による)

もともとは道家の修行の話のようだが、今では広く、「学校の先生は教えてくれるけれども、その後は自分で努力して勉強しないと身につきません」という感じで使われているようだ。つまり、教えてもらっても努力しなければ身につかない、という意味。

ただ、修行に関しては上のような解釈では単純過ぎるかな?

私がこの言葉を師から学んだ時は、もっと意味深い感じがあった。

まず、①入門するには師の導きが必要だということ。

裏返せば、独学では入門できない、ということだ。

学校の勉強なら先生がいなくても本を読んで理解して進めることができるかもしれないが、修行の世界ではまず独学はあり得ない。お釈迦さまも修行時代は何人もの師について修行した。修行の世界に入るには師が必要だ。

そして②修行の方法を学んだら、自分で修行する必要がある。

お釈迦さま(ゴータマ・シッダールタ)の例で言えば、彼は何人もの師について修行したものの、最後まで導いてくれる師はいなかった。最後はそれまでの師の教えを捨てて一人で修行をし解脱に達した。最後は自分の努力だ。

ここでこんな疑問が湧くかもしれない。

どの師の教えも解脱に導いてくれず、結局自分一人で修行して解脱に達したのなら、最初から一人で修行した方がゴールに達するのは早かったのではないか?

その答えは、 『师傅领进门,修行在个人』という言葉の中にあるだろう。

師はあくまでも、その道に入れてくれる人、なのだ。

師は最後まで導いてくれるとは限らないのだ。

しかし、その世界に入る、入門する、というのはとても難しい。

もし自分がピアニストになりたかったとする。あるいは、サッカーの選手でもよい。

この場合、然るべき時に、然るべき師と出会わないならば、将来その夢は実現しないだろう。

逆に言えば、然るべき時に然るべき師と出会ってしまうと、その道への扉が開いてしまうのだ。

ただ有名な先生、コーチにつけばいい、というのではない。

自分に合う、自分の能力を引き出してくれるような師、だ。

大谷翔平選手も師に恵まれていたはずで、相性の悪い師についたり、価値観の違う師についてしまうと、自分の目指す道には入れず別道に外れてしまう。つまり、入門できずに終わってしまう。

然るべき時に然るべき師に出会えるか、というのは、縁の問題でもあるのだけれど、そういう師に出会えたら、一生懸命学んで吸収する必要がある。時間は永遠ではない。いつその縁が終わるかは分からないのだ。

私自身で言えば、もしパリに行かなかったら、日本でずっとウロウロと太極拳をやって、これでもない、あれでもない、と欲求不満になってそのうち止めてしまっただろうと思う。というのは、日本で出会う太極拳が、解脱や悟りと全く無関係だったからだ。健康のためでもなく、競技会のためでもなく、最終的には解脱や悟りに繋がる修行としての太極拳を求めて、師が見つからない・・・と絶望した時に現れてのが劉師父だった。

2024/7/21 <太極拳への入門 その1>

はっきり言ってしまえば、国家に制定された太極拳をやっている限り、太極拳に”入門”することはできない。

そもそも太極拳は自分達を守るための武術として家の秘伝として継承されてきた。次第にそれが様々な流派として枝分かれしていったが、太極拳の核心=幹は変わることなく、文字通り”枝”が分かれただけだった。核心部分は師弟関係で教えられ、”生徒”には教えられなかった。

先週紹介した中国のテレビ番組『太極拳秘境』は、中国には未だ、<現在広く普及している国家制定太極拳ではない、知られていないもの、秘密にされているもの>、が、残っている、ということを私達に教えてくれるものだ。

国家制定太極拳は、<国民の健康のため>という目的と<競技として>という二つの目的のために制定された。この番組で各流派の師を訪ねて回っていた邱慧芳は中国でも有名な太極拳の世界冠军(チャンピオン)だが、これは<競技太極拳>のチャンピオンということだ。言うまでもないが、本来の太極拳にはチャンピオンはいない。

およそ武術や武道には秘伝というものがあり、それは師弟関係において伝授されていくものだったが、今ではお金を出せば誰でも学ぶことができるような感じがないともいえない。

昔聞いた話では、少林寺武術の秘伝を学ぶために中国に渡った日本人のグループは、一人50万円支払ってタントウ功のやり方を教わったという。

これはとてもトリッキーだ。

私も似たような経験をしたことがある。

それは劉師父に巡り合う直前の話。

主人の転勤でパリに住むことになり、せっかく始めた混元太極拳の練習が中断されて悔しい思いをしていた時のことだった。パリで太極拳の先生を探していろんな道場に行ってみたが、総じて日本のレベルより低い。中国人の先生もいたのだが、体育大学卒の制定拳を教える人しか見つけられなかった。しかも、フランス語・・・

パリに入ってから半年も経たずに、私は北京の馮志強老師のところにいって一週間集中レッスンを受けることを決意。中国語でメールを書いて問い合わせをした。すると、事務局から、馮老師本人は忙しくて教えられないが、その三女の先生が代わりに教えてくれるとの返事が来た。

今思えば、あの大先生、マスターの、馮先生本人が、一人の太極拳の初心者を教えるなんてあり得ない話だ。しかし、若い時は恥知らず。なんとしても本当の太極拳を知りたい・・・当たって砕けろ、の精神だった。

北京では三女が午前中一週間に渡って内功と24式をマンツーマンで教えてくれた。午後は道場にいた若い男性の生徒さんが追加でレッスンをしてくれた。

太極拳漬けで一週間過ごし、何か学んだ気がして満足してパリに戻った。

パリでは混元を教えているフランス人の先生のところで学ぼう・・・そう決めて2度ほどその先生のところに行った時にその先生の中国人の師のワークショップがあるから来ないか、と誘われて行って出会ったのが劉師父だった。

北京から戻って1ヶ月も経っていなかった。劉師父の動きを見た瞬間、あー、本物だ、とすぐに分かった。私がずっと探していた師がこんなところにいたんだ・・・

そして劉師父とのレッスンが始まったのだけど、次第に気付いたのは、私が北京で教わった内功や套路は、教わっただけでは何の秘伝やらエッセンスやらは身につかない、ということだった。

秘伝は、知識ではないのだ。

身につくには、手取り足取り時間をかけて直してもらわなければならないのだ。

上に書いた少林寺でタントウ功を学んだ話も同じだ。

一日でタントウ功を学んでも、10中8、9はものにならない。

やり方だけの問題ではないのだ。やり続けるうちに変化が出てくる。その変化に応じて、その次の段階に行くように師が一言、導いてくれる。少しずつ導いてもらう。師から学ぶのと、弟子を育てるのと、それは二人三脚だ。全く放って置かれて一人で学び切れる弟子は滅多にいない。腰の王子の話の中にも師匠の話はよく出てくる。師匠のよく分からない言葉で頭がクエスチョンマークでいっぱいになりながら、進んでいく。学校の先生のように分かるまで教えてくれる訳ではないのだ。

ではどこまで師は弟子を育てるのか?

それについてのことわざがある・・・<続く>

2024/7/15 <崔仲三老师の示範から>

昨日紹介したテレビ番組に現れた師の一人、楊式太極拳第5代継承人の催仲三が、自ら発勁の仕方を見せているショート動画がありました。

https://mbd.baidu.com/newspage/data/videolanding?nid=sv_4515983414974668852&sourceFrom=qmj

先日私自身も発勁についての動画をアップしましたが、原理は同じ。太極拳はいつでも発勁できるというのが特色。だから常に丹田を失わないように動きます。

少し説明を補充すると、太極拳の対練はもっぱら「推手」。少林拳や空手のような「突き」(打つ)練習がありません。それは何故か? 推手では自分の手がずっと相手に接していますが、相手に接している間中、どこでも発勁ができるように推しているからです。必ずしも相手を推し切った時に発勁をしている訳ではなく、どのタイミングでも発勁が可能です。

私自身は若い頃に卓球の選手だったので、推手の練習の賢さがとてもよく分かります。

卓球では常に自分にとって最も打ちやすい体勢で球を打てる訳ではありません。相手は必ず打ちにくい場所を狙って返球してきます。体勢が崩れた状態で打たなければならないことはとても多いのです。上手な人というのは、どんな体勢でも威力のある球を正確に打てる人です。どこでも打てる、つまり、これが、推手の練習と共通するのです。どんな体勢でも自分の中心を逃さずに打てる、というのは如何なるときも丹田を外さない、ということになります。もし私が太極拳を先に学んでいたら、卓球はもっと上手になっていたに違いない・・・と今更ながら思うところ。

さて催仲三老師のショート動画↓

←は右揽雀尾の中での発勁の例。

この腰や胯を見れば本物だと分かる。

空手をしている私の主人にこの動画を見せても、「強そう!」という。別に大きな動きをしている訳ではないが、その立ち方、気勢、腰腹の感じから武術家であることが分かる。

←は悪い例を示している。

後方にリューをする時に腰が引けてしまっている(=丹田が失われている)。これではリューはできない。

←正しい前後の重心移動の方法を教えています。

催仲三老师の動作を見てから、学院派の簡化24式の動きを見ると、体のどっしり感が違うのが分かると思います。

腹腰(丹田)があるかないか、ここが太極拳の核心ですが、そこを省いてしまったものが広く普及しているのが現状のよう・・・うちの主人に下の動画を見せたら、「弱そう」と一言。

改めて、劉師父に習い始めた第一日目に、師父から「太極拳はまず強くなければならない。」というのを思い出しました。

2024/7/14 <『太極拳秘境』 民間派と学院派>

10年以上前、師父と一緒にいた時にたまたまテレビで見た太極拳に関する興味深い番組を探し当てました。

もう一度見たいと思っていたもの。

『太極拳秘境』というタイトルで第1集から第8集まであります。

私たち日本人は中国に住む中国人のようには太極拳のことを理解していないのが現実。

それは、日本人の私たちがたとえ空手や柔道を本格的に習っていなくても、外国の人よりはなんとなくその伝統や雰囲気を知っているというのと同じだと思います。

空手や合気道、茶道や華道に流派があるように、太極拳にも流派があります。

そもそも太極拳は陳式という流派から始まり、そこから、楊式、呉式、武式、孫式、という併せて五大流派というのが生まれました。これに和式(赵堡)を加えて、六大流派と言うこともあります。空手や茶道を学ぶ時にどの流派の先生につくか、というのが大事なように、中国では太極拳を学ぶ際に、どの流派の太極拳を学ぶか、というのがとても大事な選択になります。

中国では1956年に国家主導で上に挙げた伝統的な太極拳の流派を統合した(中でも楊式の要素を最も濃く残した)簡易的な太極拳の套路(簡化24式太極拳)が編成されました。それは、それまで限られた師弟関係でのみ教えられていた太極拳を、広く国民の健康保健に資するような体操として編纂したもので、主に各地の体育大学を主導に広がって行きました。上の伝統的な太極拳の流派達が<民間派>と呼ばれるのに対し、国家主導で編成されたものが<学院派>と呼ばれるのはそういうところからです。

中国では気功・武術を深めた者は国家から危険人物としてマークされるような時代がありました。実際、馮志強老師の師の胡耀贞先生は四人組に捉えられ処罰されました。太極拳も神秘性があれば危険とみなされる中、伝統的な太極拳の師達も国に対し安全な”体操”を作ることに積極的に貢献したという話もあります。

中国武術に興味のある日本人の一部の人が陳式太極拳などの伝統太極拳を日本に伝えましたが、多くの外国人は集団でゆっくりとダンスのように動く(国家に制定された)太極拳をを先に見て、そこから太極拳に入る、という経路を辿ることが多いと思います。

私もスポーツクラブで簡化24式を学ぶところから太極拳を始めましたが、半年も学ぶと、その形よりも、意念や勁についてもっと知りたくなりました。そのスポーツクラブは毎日日替わりで北京体育大学の先生が教えに来ていたので、毎日通って全ての先生と仲良くなってご飯を一緒に食べたりしながら質問をいっぱいしていました。結局、先生方は、スポーツクラブでは深いところは教えられない、と言ってその先は教えて貰えなかっがのですが、そこから私の太極拳を探る旅が始まったと思います。

さて、冒頭で紹介したテレビ番組、この面白さは、<学院派>、つまり、競技太極拳の有名な世界チャンピオンである邱慧芳が、本当の太極拳を知りたくて、六第流派のそれぞれの師を訪ねて回る、という設定にあります。

世界チャンピオンになって、その後体育大学の教授となって太極拳を教えていた彼女が、生徒から太極拳について様々な質問を受けるうちに、自分はまだまだ足りない、ということに気付いた、ということです。それまでは、太極拳の運動員、つまり、アスリートに過ぎませんでした。太極拳の形はアスリートでも真似できますが、その中身、核心(技)は真似できない・・・謙虚に学ぼうとする邱慧芳に対し、それぞれの流派の師達が丁寧に教えてあげている光景が微笑ましく、そして美しい・・・

全編 https://mp.weixin.qq.com/s/q-LmhK8VIOAtRttO7Gf2cw

第1集↓

2024/7/12

動画を撮ったので、こちらに貼り付けます。

一つは双手揉球功とその応用について。

今週のオンラインのグループレッスンで取り扱った内容の一部ををまとめています。

もう一つは対面レッスンの一場面をショート動画にしたものです。

通常発勁はしないですが、常に発勁できるような状態にもっていく=丹田の気が爆発させられるような状態にしておく、というのが太極拳の特徴です。套路の中で丹田呼吸が自然に身についていくのが理想です。

2024/7/8 <腕の放松から学ぶこと>

先週のレッスンでは、基本の基本に戻って、腕の放松!を皆にやってもらった。

そう、放松は全身放松、なんだけれども、まずは腕を放松するところから始めるべき。

太極拳の起式はどれも腕を十分に放松させたところから始める。

どのくらい放松させられるかは功夫の差。

冯志强老師や劉師父、そして腰の王子がたまに見せてくれるように、肩がなくなってしまうほど放松できたらものすごくレベルが高い。

『太極拳は松に始まり松に終わる』というのは亡き馬虹老師の言葉。

『谁松谁赢 』(松したものが勝つ)という言葉もある。

放松は「脱力」と訳されるが、ニュアンスが違うと思う。

「脱力」という言葉はどうしてもそこに”私”がいる。

「私が脱力をする」というのは私が能動的に(努力して)力を抜こうとしている。

すると、抜こうとしても何をどう抜いて良いのかわからない・・・

『放松』の<放>という漢字は日本語と同じ、放っておく、そのままにしておく、というニュアンスだ。そして<松>というのが、緩い状態、緊張していない状態、伸びやかな状態だ。合わせると、「伸びやかで緊張していない状態に放っておく」という感じだ。これを、地球の重力が自分を引っ張り続けている事実に合わせると、「重力が自分を引っ張り続けているがままにしておく(抵抗しない)」という風になる。普通は重力に身を任せる、自分の筋力を使おうとしないで、重力を使って体(腕)を動かす、というように習うはずだ。

気功法なら、天の気、地の気の話をする。私たちの体は地の気に引っ張られ、そして天の気にも引っ張られる。上下に引っ張られることで均衡をする。

これら、天の気、地の気に心身を委ねる、というのが本当の意味での放松だろう。

拳であれ、修行であれ、最も高い境地はすべてを委ねた境地だ。せこせこしないのだ。心は寛くそこらへんのものにしがみ付かないのだ・・・

まあ、そんな境地は絵空事のようで自分が達成できるような気がしないが、次のような腰の王子のお話なら理解できるだろう。

ちょうどオンラインの生徒さんが私に、「車の運転の時に骨盤を立てて良い姿勢をしようとしていたら、運転がし辛くうまく行きませんでした。本当はどのような姿勢で車を運転すべきでしょうか?』

私にも同じような問題があった。私はソファーに座るのが苦手。骨盤後傾をして座り続けるのが苦痛だ。映画館のソファーも飛行機の中の椅子も、初めからリクライニングがつけられている。ここに真っ直ぐ座ると一人だけ座高が高くなるし、飛行機なら目の前のモニターが近づきすぎてしまう。この世は骨盤後傾優位になってしまったよう〜 と悩んでいたことがあった。

腰の王子はそのあたりをどう答えてくれるのだろう?

調べてみると、王子はまさにドンピシャの質問にこんな風に答えていた。(あくまでも私の要約です)

世の中の椅子はもはや姿勢の悪い人用に作られている。ソファーで骨盤を立てて座るのはとても難しい。そのような椅子に座る時は、正しく座れないものに座っているのだと自覚をして、決して胸骨を落とさないで座るべき(私の注 胸骨を落とさなければ丹田が残ります)。

しかし、僕は(腰の王子は)どんな椅子にも自分を合わせられるので問題はありません。

どこでも座れるしどこでも寝られます。

王子の最後の言葉に私はハッとしました。

相手に自分を合わせる。合わせられる。無形である。

これこそが太極拳の奥義だし、修行の奥義なのでしょう。

自分はどうにでも変えられる。こだわりがない。

太極拳は形がない、と師父が言っていた意味はくなっていくのはそういうことからでしょう。

構えるということ自体が本来、太極拳に反する、と言うのも納得がいきます。

放松、というのはその最初の一歩。

一人で練習する時は地球なり空気なりに身を任せて安心する。

相手がいる場合は相手の中に寛ぐ。相手を敵だとみなすのではなく相手も自分の中にとりこんでしまう。合気道の「合』は「愛」である、とか言われるのも同じことでしょう。

どんな状況でも(天候が悪かろうが、不幸が起ころうが)、そこで放松できる人=寛げる人は、真の達人、でしょう。俗離れしているはず。

話がまた究極に向かっていったので、出だしに戻します。

そう、腕の放松。

腕、手は人間が日常的に最も使う場所。恣意に満ちています。

この腕、手の恣意を抜く。

まだ腕や手を使ったことのないような無垢な状態にする・・・これが放松のはず。

そこまで知って、腕の放松ができればまた新たな境地に入れる・・・・

腕はとても重くなります。

この重さが太極拳の特徴です。

一発で撃ち抜く重さです。

推手、特に単推手ではこの重さを培います。かなり苦しい推手になりますが。

例↓

2024/7/2 <丹田と節節貫通・テンセグリティ(对拉 )の関係>

昨日の説明への追加。

両脚の引っ張り合いや突っ張り合いができている時は、下丹田が形成されている、ということに関して。

弓歩では常に両脚が突っ張り合いになっている、と書きましたが、それは弓歩に限らず、立っている時も座っている時もそうです。

これを太極拳では、『不离丹田练太极』(常に丹田から離れずに練習をする)とか、『时时刻刻意守丹田』(常に意で丹田を守る)

常に丹田が失われないように動く、ということと、常に両足の引っ張り合いがある、突っ張り(对拉がある)というのは、表裏一体です。

私が面白いと思うのは、

丹田を見ると、両足の引っ張り合い、突っ張り合いは見えません。

逆に、両足の引っ張り合い、突っ張り合いを見ると、丹田は見えません。

丹田を作らなくても全身の至る所で引っ張り合いや突っ張り合いを意識できる人は知らないうちに丹田(体の中心への求心力)ができてしまっています。

ですから、別に丹田を作る練習をしなくても節節貫通をして全身をつないでしまうことは不可能ではない、ということです。

指導者の中には、丹田を作ることをさせると、腹を固めていわゆる<拘束丹田>を作ってしまう可能性があるとして、丹田の話をしないという人もいるようです。特に、太極拳でも対練メインで実践系の練習をする人たちは、あまり丹田云々の話をしません。実際、推手の時に丹田を作ってしまうと打てません。体は丹田を作らないほど通顺にしなくてはならない・・・100メートル走で丹田を失わないように走ったら、遅い!!!

しかし、本番では丹田を使わなくても、練習では丹田を作って意識することは有効です。(腰の王子は最近になって丹田を推奨しているような動画を出していますが、それまでは丹田に対しては否定的な見解を述べていたように思います)

私が思うには、最終的には全身が至る所で引っ張り合いになる、テンセグリティ構造になることを目標にするのだけれども、そこに至るために丹田という身体意識を活用するのが有効なのだろう。テンセグリティ(对拉构造 )が作られてしまうと、丹田は自然に消失し、内側は空になる。

丹田があるうちは空を感じられないが、節節貫通してテンセグリティ構造が作られれば内側はすっからかんだ。

推手なども、丹田を作って推すと相手はどこから力が来たのか察知してしまう。節節貫通させてすっからかんで推せば、相手はどこから力が出ているのか分からなくて対処しづらくなる。節節貫通で空、すっからかんになった状態は、天地人、空になった自分によって天と地が一体になるような感覚を呼び起こすのかと思ったりします。

2024/7/1 <弓歩の質問から 両脚の突っ張りはどこでどうやって生まれるのか?>

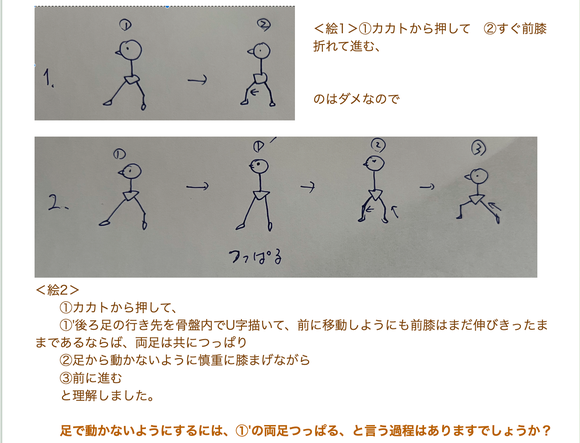

先週、オンラインの生徒さんから、弓歩の体重移動に関して、かわいい絵付きの質問をもらいました。

こんばんは!質問です。

先々週に練習した、後ろから前、前から後ろの弓歩についてです。

これに対しての回答です。

先週は生徒さんの図の肝心なところを見落としていました・・・

まず、両足は突っ張っている、というのは正しいです。

が、それは、一瞬そうなるのではなくて、常にそうなっています。

私も同じような絵で示してみようと描き始めて気づいたのですが、そもそも、脚の付け根の意識を誤解しているかも?

脚の付け根は、私たちが脚の付け根と意識するところより、ずっと身体の奥・・・

それを、混元太極拳では、『下丹田』、と呼んでいます(いわゆる臍下丹田ではありません)。ツボで言えば、関元穴、ヨガの第2チャクラです。子宮口、前立腺、膀胱のあたりだと思ってもよいです。

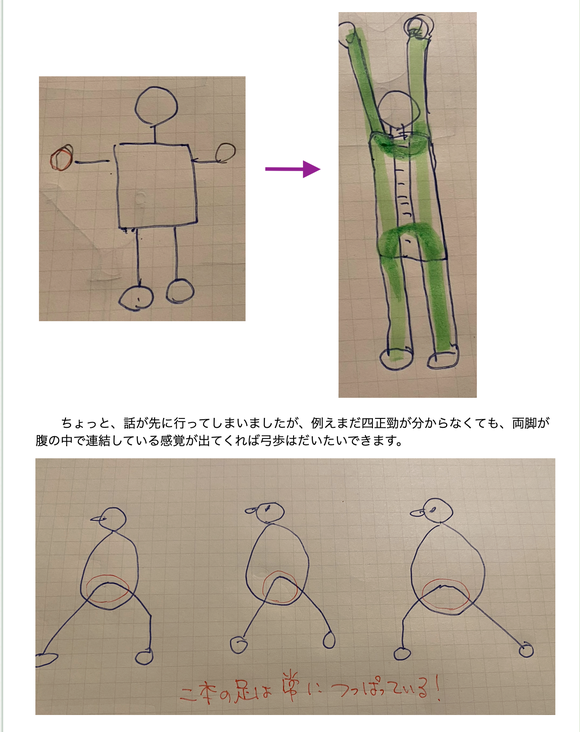

ちょっと雑な手描きになりましたが、両脚は左のようについているのではなくて、右のような感じでついています。両脚は下っ腹の中で繋がっていて、一本!になります。これが、2本バラバラになってしまうと腿の力だけで胴体を支えることになり、胴体はますます一つの塊になってしまいます。

まずは丹田に両脚を引き込んで、両脚を胴体の中で繋げてしまう練習をします。

→これが丹田回しの内功です。

同様に両腕も引き込んで一本にしていくのですが、それが感覚的に分かるようになると、本当の意味で、肩と股関節の連動が起こるようになります。四正勁がはっきりしてきます。すると、身体意識は下の図の左側から右側のようになります。(おそらく、四つ足動物はそういう身体感覚のはず)

最初の生徒さんの図との違いが分かりますか?

実は、両脚はいつも突っ張っています。逆に言えば、突っ張り合いが消えないように動いています(太極拳をやっている間中ずっと)。

股で突っ張っている、という表現もありますが、股で突っ張れる(=骨盤底筋が突っ張れる)としたら、その時は既に下丹田が形成されているはずです。

両足は立って静止している時も、歩いている時も、つねに引っ張り合い、もしくは、つっぱり合いをしている。この左右の引っ張り合い、つっぱり合いこそが、陰陽図の陰陽の関係で、太極拳の核心をなすものです。

腹の気が充実しているが筋力のない幼少期は、このつっぱり合いでしか立てません。歩けません。が、立位で過ごす期間が長くなればなるほど、身体の中でのつっぱり合いの力よりも個別の筋力に頼った体の使い方が優位になりがちです。もとの四つ足時代に身につけたような全身の連動を取り戻すのが太極拳の道ですが、それには、まず腹の中に四肢を引き込めるようなブラックホール(丹田)が必要です(ブラックホールというのは、開合の合の時の丹田の様子です。開の時は丹田から外に向けて気が流れるので、ホワイトホール?のようになります。これが、開合の正体。)

いずれにしろ、これらは全て身体で体験するべきことで、考えてもどうしようもないので、私としては、生徒さん達が両脚が腹の中で繋がる感覚を早いうちに体験できるように導いて、その結果、生徒さん各々が、「この感覚はなんだろう?」と興味を持って深めてくれれば、どこかで、「ああ、だからタントウ功なのね」、あるいは、「ああ、だから内功が必要だというのね」と自ら気づくことがあるのではないかと狙っています。

ただ漫然とタントウ功や内功をしても、その効果、効能を知るまでに数年かかってしまう。下手すれば間違った方向に進んでしまう。なぜ、先人がそのような功法を編み出したのか、それに早く気づけばやる気も継続するかと。

両脚が連動する感覚は先週、別のオンラインのクラスで2時間かけて誘導しました。

その際は、その連動には、命門が鍵になっていることを覚えさせようとしました。そう、命門が開かないと、上のような両脚のつっぱりは生まれない・・・というのも、命門が開かないと丹田自体が形成されないからです。

書くととても難しくなりますが、やればそれほどでもないかも。

今週のレッスンでも両脚の連動と命門(腰)、そして丹田について試行錯誤させてみます・・。

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~

太極拳から学ぶ会 ~太極包容万物〜

〜太極拳から学ぶこと、学んだこと、学べること~